Ikegami TECH

2025.11.10

Ikegami TECH vol.49 無線伝送とOFDM ~効率よく安定して伝える技術~ Part3

前回は、情報を無線で伝送するための「変調」とその方式、無線伝送の過程で発生する「マルチパスとフェージング」について解説しました。今回は、時間軸と周波数軸の2つの軸を使うことで、伝送できる情報量を増やして伝送効率を上げつつ、マルチパスやフェージングの影響を抑えるように考えられた、「OFDM」について解説します。

1. OFDMとは

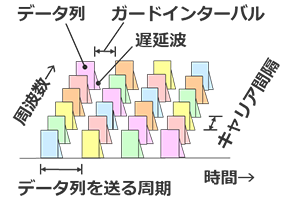

「OFDM」は、マルチキャリア方式によるデジタル変調の代表格です。Orthogonal Frequency Division Multiplexingの頭文字を取ったもので、日本語では「直交周波数分割多重」と訳されています。名前からして何だか複雑そうな感じがしますが、実際にもシングルキャリア方式に比べて、かなり複雑な処理を行っています。なぜそのような複雑なことをするのでしょうか? その理由は、電波を効率良く使いながら、マルチパスやフェージングの影響を受けにくい伝送をするためです。OFDMでは、「時間軸」と「周波数軸」の2つの軸を同時に使って情報を伝送します(図1)。

図1 OFDMの2つの軸

まず時間軸について見ると、伝送するデータ列の間に「ガードインターバル」という休止期間が挟まれています。これは遅延波の影響を減らすための期間で、「これぐらいの長さを取っておけば大体の遅延波は収まるだろう」という時間が選ばれています。しかしこの休止期間にはデータが送れないため、このままでは情報量が減ってしまいます。そこでもうひとつの軸である周波数軸に、狭い帯域でQAMやPSK変調された複数のキャリアを並べて、一種のパラレル伝送を行うことで情報量を増やしています。規格により異なりますが、キャリア間隔は約1kHzから10kHzの等間隔に並んでいます。その1本1本は、帯域が狭いため送れる情報量は少ないのですが、これを数百本から数千本並べることで、大容量のデータが送れるようになっています。

ここで、「そんなに多くのキャリアを並べたら、隣同士で邪魔し合わないのか?」という疑問が出てくるでしょう。その解決の鍵となるのが「直交」です。隣り合うキャリアを直交させて、つまり位相を90度ずらして配置することで、他のキャリア中心での信号エネルギーを、すべてゼロにすることができるのです。これにより、狭い周波数間隔で複数のキャリアを並べても、互いに干渉せずに多重することができます。方式名に直交と付いているのは、このことを指していま

2. OFDMの変調と復調

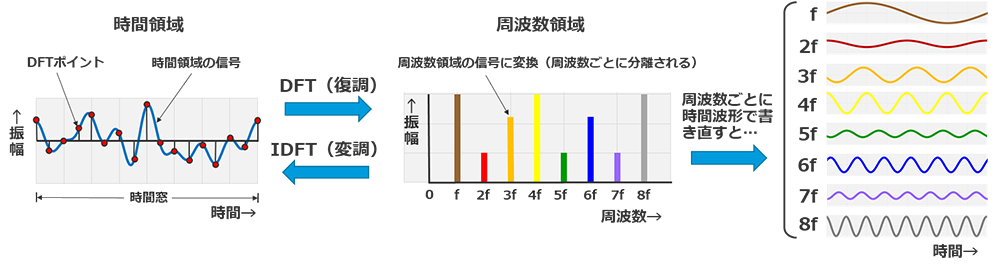

次に、「その多重された数千本ものキャリアを1本ずつに分離するなんて、簡単にできるのだろうか?」と不思議に思われるかもしれません。それを可能にするのが、「DFT(離散フーリエ変換)」です。DFTは、時間領域の信号を周波数領域の信号に変換する処理です。「すべての周期信号は、三角関数(sin波とcos波)の足し合わせで表現できる」という、今から約200年前のフランスの数学者、フーリエが唱えた理論に基づいています。これを有限の区間について、信号波形上の離散した点を結ぶ三角関数を割り出すのが、DFTです。もともとは、フーリエ級数展開という解析数学の世界の理論であり、これを正直に計算すると膨大な計算量になってしまいます。そこで、「FFT(高速フーリエ変換)」というアルゴリズムが考案され、少ない計算量でリアルタイム処理が可能になりました。復調はDFTで、変調はその逆変換であるIDFTで行います(図2)。

図2 DFT(復調)とIDFT(変調)

それでは、DFTによる復調のしくみについて見てみましょう。実際のOFDMは、数百本から数千本のキャリアで構成されていますが、ここでは簡単に8本のキャリアとして解説します。まず、OFDM変調波である時間領域の信号(図2左)を、「時間窓」という有限の区間に切り取ります。次に、この信号データを等間隔のDFTポイントでサンプリングして、DFT処理を行います。DFTの中身の説明は、数学的な理解が必要となるためここでは省略しますが、変調波である時間領域の信号が、周波数領域の信号に変換されます(図2央)。つまり変調波が、基本周波数fの1倍から8倍までの、位相と振幅の異なる8本のキャリアに分解されたことになります。分解された各信号は、時間波形に書き直すことができます(図2右)。8本のキャリアはそれぞれQAMやPSK変調されているので、キャリアごとにQAMやPSK復調すれば、送信された符号化データに戻すことができます。これが、DFTによる復調です。DFTはOFDMのほか、音や振動や光の成分を分析するスペクトラム解析など、様々な分野に応用されています。画像圧縮で使われているDCT(離散コサイン変換)は、DFTとは兄弟のような関係にあります。フーリエ変換が科学技術や産業分野で広く使われるようになったのは、電子計算機が発達したここ数十年のことです。フーリエ先生も、自分の理論がまさか200年後にこんな用途に使われるとは、思いもよらなかったのではないでしょうか。

3.マルチパスとフェージングの影響を減らすしくみ

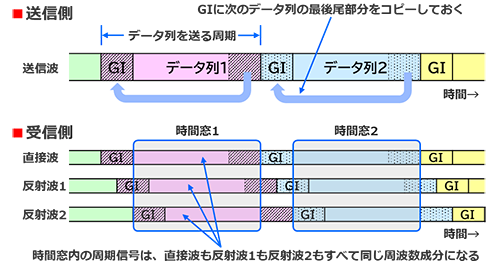

前回のコラムでは、マルチパスとフェージングについて解説しました。OFDMでは、その影響を抑えるために、多くの工夫がなされています。それは一体、どのようなものでしょうか? その秘密はDFTの特性と、データ列の間に挿入されたガードインターバル(以下、GI)という期間にあります(図3)。

図3 DFTとガードインターバル(GI)

GIは、基本的には復調に使われません。直接波だけの受信では時間窓の外にあり、DFTには関係せずにそのまま捨てられます。ところが反射波を受信すると、直接波より時間が遅れているため、データ列の前にあるGIが時間窓の中にずれ込んできます。そこで送信側で、データ列の最後尾部分をその前のGIに、予めコピーしておきます。すると、どうでしょう? 時間窓内の信号は、直接波と反射波1と反射波2はすべて同じ周期性を持つため、DFTの結果はどれも同じ周波数領域の信号となります。つまり反射波があっても、その遅延時間がGIの長さに収まっている限り、DFT復調するとその影響が無くなるのです。

では、GIの長さを超える反射波が到来したらどうでしょうか? DFTではその影響を取り除けないため、妨害が発生してしまいます。そこで、送信側で挿入された基準となる「パイロット信号」を元に、受信側で無線伝送路の特性を推定する「チャネル推定」や、そこで歪んだ信号を補償する「等化」を行うことで、受信信号の品質を向上させています。また、誤り訂正を効きやすくするためにデータを並び替える「インターリーブ」を、時間軸だけでなく周波数軸でも行うことで、フェージングによる影響を軽減しています。これら数多くの技術を組み合わせることで、「伝送歪みに強いOFDM」を実現しているのです。

写真1 OFDM方式を採用したPF-900型FPU装置

OFDMの技術は、地上デジタル放送や番組素材伝送に使われるFPU装置(写真1)をはじめ、現在ではスマートフォン(LTE/5G)や無線LAN(Wi-Fi)など、私たちのごく身近なところで幅広く使われています。もしかしたら、ご自身が毎日OFDMを使って通信していることを知らなかった、という方も居られるかも知れません。無線というものは、映像や音声と違って直接目で見たり耳で聞いたりすることができないため、つかみどころがなく難しい存在と感じている方も多いのではないでしょうか。このコラムを通じて、無線伝送とOFDMに対する理解を少しでも深めていただけたなら幸いです。 (了)