Ikegami TECH

2023.01.15

Ikegami TECH Vol.15 温故知新 ~放送設備のIP化を考える~(1)

温故知新 ~放送設備のIP化を考える~(1)

「放送設備のIP化」は、近年の放送技術の動向において最もホットな話題の一つと言えましょう。例えば光ファイバケーブルによってケーブル量が大幅に削減され、IPパケットを利用する事でベースバンドでは不可能だった規模のシステム構築が出来る、あるいは、これまで限られた範囲内でのみ成立していた放送技術がクラウド上に展開されていく、と言った内容ですが、今回はその最たる要素技術である「IPマルチキャスト通信」についてふれてみたいと思います。

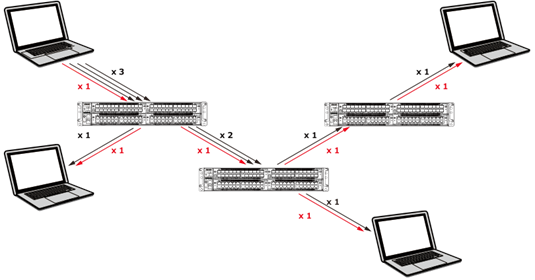

IPマルチキャスト通信は1986年7月に「RFC 988」として最初に標準化されましたが、当時、パソコン通信のようなネットワーク環境で、どのように動画を効率的に伝送するか?が標準化の大きな動機付けとなっていたようです。通常、インターネットの通信としてはユニキャストをイメージされる方が大半かと思いますが受信端末分だけのストリーム送信を必要とするユニキャストは規模が多くなる程サーバ側に負担がかかります。その点、基本的に単一のストリーム送信で済むマルチキャスト通信には従量を軽減出来る大きなメリットがあります。(図1参照)

しかし、その後、ISDN、ケーブルモデム、光ファイバ等、インフラの進化と共に伝送速度と帯域は飛躍的に向上しましたが、コンテンツの配信以外の用途で映像業界がマルチキャスト通信の技術を利用する機会は極めて限定的でした。

※ユニキャスト(黒)は受信端末分の3系統必要マルチキャスト(赤)は1系統のみで可能

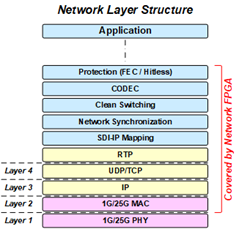

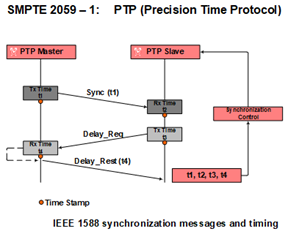

そこに、2015年頃から、「制作段階 (Acquisition、Production) からIPネイティブで」という機運が一気に高まりました。その背景として、「SDIでは12Gbps以上は望めないがIPなら今や100Gbpsも普通である」とか「通信業界や金融業界、クラウド事業者も相まって、IPの技術は日進月歩で市場も大きく、価格の合理性が期待出来る」など、放送業界でも大いに期待を抱かせるものでしたが、実際は「制作段階からIPネイティブで」は思ったよりも手間のかかるものである事が分かってきました。図2にOSI参照モデルと放送設備のIP化における実際の実装の関係、図3に「本来は非同期」であるEthernet の環境に「同期結合」を実装する為のメカニズム、「PTP = precision Time Protocol」の概念を示します。

図2-1 主なRGB画素配(ライン配列の一例)

図3: PTP (Precision Time Protocol)の概念

そんな中、2018年頃になってSMPTE ST 2110 という規格に基づく標準化が一気に進み、世界中のベンダーにより実装が本格化するようになり、前述した「制作段階からIPネイティブで」が大いに進化しましたが、ここで冒頭の「IPマルチキャスト通信」の技術をきちんと理解しようとする中で、かえって「放送技術とは何なのか?」、今一度基礎に立ち返る事になるとは想像もしていませんでした。

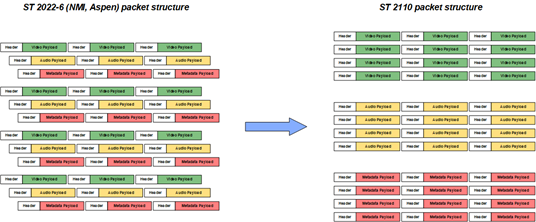

図4に、ST 2110の最大の特徴である、映像/音声/データがそれぞれ独立したストリームである構造を示します。それ以前の方式は映像/音声/データが一つのストリームであり、非同期伝送でした。ST 2110により、映像/音声/データをそれぞれ別々に処理する事が可能になりましたが、各ストリームのリップシンク、同期結合が必須の要件となりました。

次回は、ST 2110とその関連技術である ST 2059-2、特に放送技術の心臓部である「同期結合」がIP化ではどのように実現されるのか?そこに日本の放送技術の未来予想図を描いてみたいと思っています。