Ikegami TECH

2023.05.10

Ikegami TECH vol.19 感度と解像度の両立~メディカルカメラの画素ずらし技術~

感度と解像度の両立~メディカルカメラの画素ずらし技術~

今回は、池上のメディカル用4Kカメラに使用している画素ずらし技術について解説します。

メディカル用のカメラは、手術顕微鏡への取り付け、硬性鏡の取り回しのためにカメラヘッドを小型・軽量にする必要があります。

4K化するには、小型の4Kのイメージセンサー(以下センサーと呼ぶ)を使用すればよいのですが、幾つかの性能が犠牲になる可能性があります。

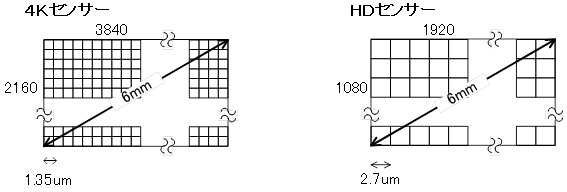

図2に示すように、同サイズのセンサーを使用すると、4Kセンサーの場合は、HDの約200万個に対し4倍の約800万個の画素を同じ面積の中に配置しなければなりません。従いまして、画素のサイズが小さくなります。

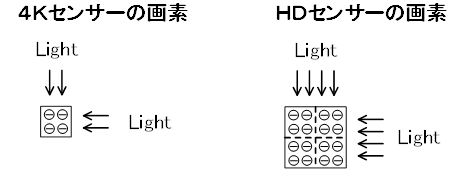

以前のコラム*で説明したように、画素サイズが小さくなると光を受ける面積が小さくなり感度が悪くなります。

図2.画素サイズ比較

また、電荷を貯められる面積が小さくなり、ダイナミックレンジが狭くもなります。これは、図3に示すように1画素内に溜まる電荷の量が減るからです。

※図中の丸は電荷量のイメージとなります。

この様に、カメラの性能に影響し、画質に悪影響を及ぼすことになります。

逆に言えば、HDセンサーをうまく活用して4K化できれば、感度は4倍、ダイナミックレンジも4倍にすることが可能になります。この特徴を利用し、多板式カメラならではの空間画素ずらし法という技術を用い4Kカメラ化を行いました。

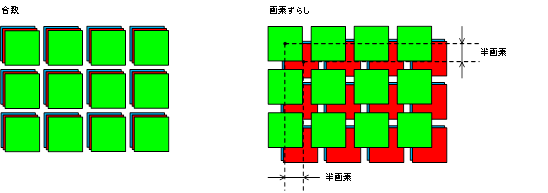

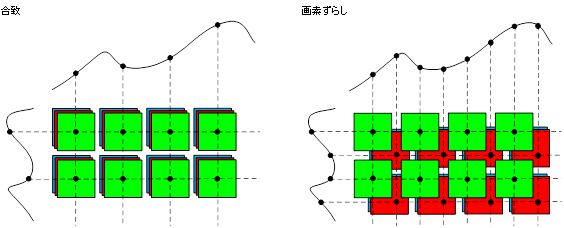

空間画素ずらし法とは、通常はR、G、B用の3枚のセンサーの位置を合致させた状態でプリズム上に固着させていますが、G用のセンサーを基準として、RとB用のセンサーを画素サイズの半分の距離だけ水平、垂直方向にずらして固着する方法です。

1/3型のイメージセンサーの場合、HDのセンサーの画素サイズは約2.7umとなるため、その半分の約1.35umを正確に動かし、固着しなければならないサブミクロンオーダーの作業が必要となります。

貼付け位置がずれると色ズレとなって画面に現れます。画素ずらしの場合さらなる精度が要求されます。また、固着後の環境変化(温度、湿度、時間・振動・衝撃など)などでもズレが起きないようにすることが必要であり、この貼付け作業には様々なノウハウを詰め込んでいます。

次に、HDセンサーで画素ずらしを行い、4K化できることを説明します。

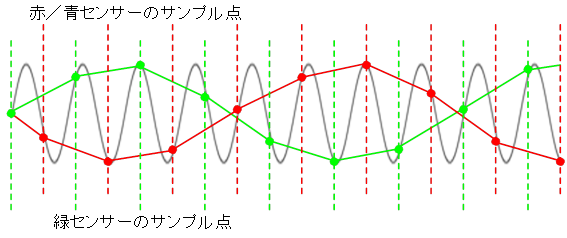

画素ずらしを行わない場合は、各チャンネルが同じ位置に貼り付けられているために、サンプル点は画素数分となり、画素数と同じだけの解像度となります。画素ずらしを行うことで、見かけ上のサンプル点は縦横共に倍にすることができます。従いまして、HD(1920x1080)のセンサーを画素ずらしにすることで4K(3840x2160)分のサンプル点を確保し4K解像度とすることができます。この様にして取り出した信号を4K化処理を行うことで、HDセンサーを利用した4K化が可能となります。

また、こちらも以前のコラム**でお話ししたように、サンプリング周波数よりも高い周波数の映像信号を撮像した場合には折り返しひずみが発生します。 しかし、半画素ずらしてサンプルすることで、Gで発生した折り返しひずみとR/Bで発生した折り返しひずみはサンプリング点の位相が180度異なるために折り返しひずみの位相も180度反転して発生します。 GとR/B信号の構成比率が半分半分にはならないため完全に消し去ることは出来ませんが輝度信号を作る過程で発生した折り返しひずみが低減されます。画素ずらしにはこのような利点もあります。

このように、小型・軽量のメディカル用4Kカメラは、画素ずらし技術を活用することで、4Kセンサーを使用した場合と比較し、感度・ダイナミックレンジが4倍、折り返しひずみも削減された高性能の4Kカメラ化を実現しています。眼科用の手術顕微鏡や各種硬性鏡では、時に解像度以上に感度を要求されるシチュエーションがあります。Ikegamiは様々なお客様のニーズに合わせた製品開発とラインアップの充実に注力しています。

*Ikegami TECH Vol.4 量か質か?をご参照ください。

**Ikegami TECH Vol.9 走っている車のタイヤが止まって見える!をご参照ください。