Ikegami TECH

2025.09.10

Ikegami TECH vol.47 無線伝送とOFDM ~効率よく安定して伝える技術~ Part1

放送が担う大切な使命のひとつに、「情報を正確に、早く、安定して視聴者に届けること」があります。無線を使うと、情報を遠く離れた場所にリアルタイムで伝えることができます。地上波や衛星による放送はもちろん、報道やスポーツ中継などの番組制作の現場においても、無線は不可欠な存在です。今回は、情報を無線で効率よく安定して伝えるための技術について、3回に分けて解説します。

1. 情報を無線で送るには

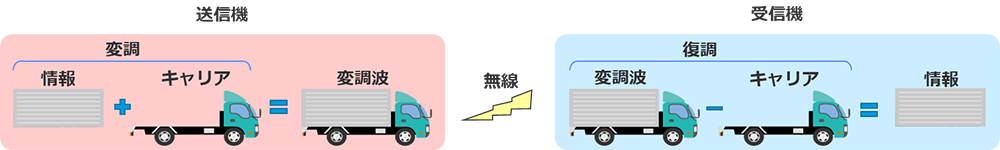

どのようにして、情報を無線で送っているのでしょうか? それには、情報を何らかの方法で、高周波の無線信号である「キャリア」に乗せる必要があります。送信するキャリアに情報を乗せるのが「変調」です。反対に、受信した無線信号から情報を取り出すのが「復調」です。情報とキャリアは、荷物とそれを運ぶ車のような関係にあります(図1)。

図1 変調と復調

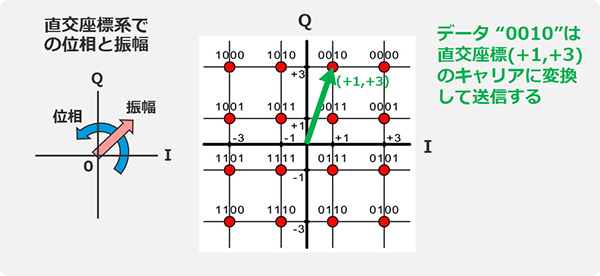

では、どのようにして変調を行うのでしょうか? これには、アナログとデジタルで数多くの方式があります。その中で現在、デジタル変調で多く使われているのは、符号化データの「0」と「1」を、キャリアの「位相」と「振幅」の状態に置き換えて伝送する、「QAM(直交振幅変調)」や「PSK(位相偏移変調)」という方式です。位相は信号の角度に、振幅は信号の大きさにあたるものです。これらを数式で表すと三角関数が登場してちょっと面倒ですが、2次元の直交座標(I,Q)で考えると簡単になります。キャリアの位相と振幅の組み合わせを「信号点配置」といい、信号点ごとに固有の符号化データを割り当てる「マッピング」とともに、標準規格で決められています(図2)。

図2 信号点配置とマッピング(16QAM)

ここでは、16種類の位相と振幅で構成された16QAMを例に解説します。格子状に並んだ16個の●は信号点の座標、つまり位相と振幅の状態を、その上に書かれた数字は対応する符号化データを表しています。例えば、4bitのデータ「0010」を送るには、直交座標(+1,+3)の位相と振幅のキャリアに変換します。続いて「1111」を送るには、直交座標(-1,-1)のキャリアに変換します。このように、キャリアの位相と振幅を一定時間おきに遷移させることで、符号化データを無線信号に変えて送信します。受信側では、受信した無線信号に対してこの逆の処理を行えば、送信された符号化データに戻すことができます。

2. より多くの情報を送るには

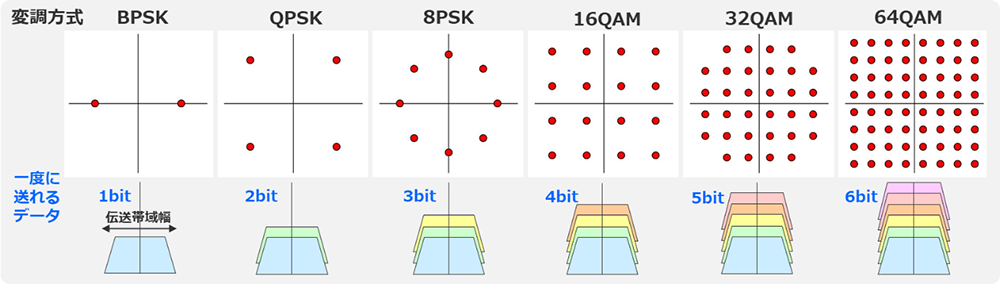

では、送れる情報量を増やすにはどうすればよいでしょうか? デジタル変調では、位相と振幅の種類を増やす「多値化」をすると、一度に送れるデータを増やすことができます(図3)。

図3 変調の多値化

例えば、2種類の位相と振幅によるBPSKでは、一度に送れるデータは1bitですが、64種類による64QAMでは6bitに増えます。多値化するほど、同じ伝送帯域幅で送れる情報量が増え、伝送効率が上がります。これは、同じ広さの土地にビルを建てるときに、高層化するほど延べ床面積が増えるのと同じイメージです。多値化するほど、限られた電波の周波数を有効に利用できることになります。

一方で、多値化すると都合の悪いことも起こります。受信した電波が弱いときや妨害波があるときに、雑音の影響を受けやすくなるのです。これは、多値化するほど信号点間の距離が小さくなるため、雑音があると隣の信号点との判別がしづらくなるからです。その結果、受信データに誤りが発生しやすくなり、同じ送信電力でも伝送距離は短くなります。このため情報量や画質を優先するのか、伝送距離や誤りに対する強さを優先するのかを、回線の用途や状況によって使い分けています。例えば、高画質が求められる番組制作では64QAMを、受信状態が悪くても安定した伝送が求められるニュース素材伝送ではQPSKをなどと、ユーザが選んで運用しています。

次回は、電波が伝わる過程で起こる問題と、その影響を抑えるための技術について解説します。