Ikegami TECH

2025.07.09

Ikegami TECH vol.45 光の三原色ですべての光の色を表現できる?

光の三原色ですべての光の色を表現できる?

小・中学校で「赤、緑、青の三原色の光でどんな色でも作れる」と習った覚えがあると思います。しかし、厳密にはすべての光の色を再現することはできません。ここでは、その理由について原理的な面から解説します。

人の眼が視覚できる光(可視域)

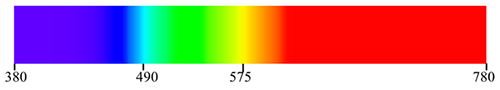

光は電磁波の一種ですので、光も波長で表されます。この電磁波のうち人が見ることができる光の波長域を可視域と呼び、波長範囲は約380nm~780nmとされています。(図1)

図1可視域(波長:nm)

光の三原色と人の眼の色に対する波長応答特性

「光の三原色を適当な割合で混ぜ合わせることで様々な色を作り出せる」という加法混合の原理は、19世紀始めにトーマス・ヤングが発見したと言われています。人の眼の色(可視域)に対する波長応答特性(分光感度)は直接求めることができません。そのため、光の三原色による加法混合の原理をもちいて等価的な特性として推定されました。

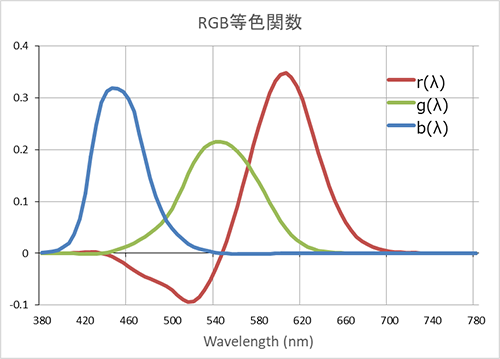

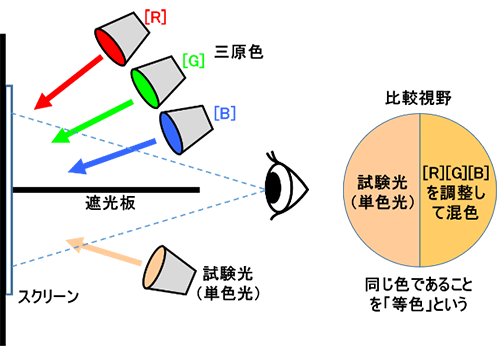

1931年にCIE(国際照明委員会)によって採用された、人の可視光に対する波長応答特性と、この応答特性を求めた実験(等色実験)の原理図を、図2と図3に示します。

図2波長応答特性(RGB等色関数) 図3RGB等色実験

この等色実験に使われた光の三原色[R]、[G]、[B]は、それぞれ700.0 nm、546.1 nm、435.8 nmの単色光が用いられました。

等色実験では図3に示すように、仕切りのある白いスクリーンの片方に目標とする色の試験光を照射し、他方に三原色の[R]、[G]、[B]を適切な比率で混合して照射することで、試験光と同じ色に見える(このことを等色と呼びます)比率を求めます。この実験結果が図2の様な波長応答特性を持ち、三原色[R]、[G]、[B]の混合比を示すr(λ)、g(λ)、b(λ)はRGB等色関数と呼ばれています。

光の負の混合?

さて、等色関数のグラフを見ると、500nm周辺のr(λ)の値が負を示しています。これは、500nm周辺の波長λの光の色は、[R]の光の混合比をゼロとしても再現できず、負の混合をしなければ実現できなかったことを示しています。

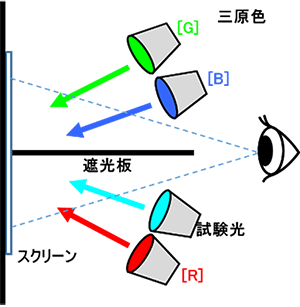

では、[R]の光の負の混合とは、また、混合比はどのように求められたのでしょう。

この負の混合比は、等色実験の図4で示すように[R]の光を試験光側に混合し、[G]、[B]の混合した光と同じ(等色)にすることで求めた値になります。

数学的には[G]、[B]を混合した光から[R]の光をマイナスすることで500nm周辺の波長λの光の色が表現できることを意味します。しかし、物理的な三原色の加法混色では[R]の光の負の混合は実現できませんので、混合比が負の値をとる波長λの光は再現できないことになります。

このことが、「光の三原色で(可視域の)すべての光の色は表現できない」ことの理由になります。

もう少し、直感的にわかりやすいようにxy色度図でみていきましょう。

図4負の混合比の等色実験

xy色度図

図2のRGB等色関数には負の値があり、直感的にわかりにくいことやマイナス計算の不便さがあったことから、CIEは同じく1931年に、負の値を含まない様にRGB等色関数を数学的に座標変換(基底変換)を行ったXYZ表色系を採択し、xy色度図が考案されました。(図5)

馬蹄形の曲線部分は可視の単色光(波長)を表し、単色光軌跡(またはスペクトル軌跡)と呼び、曲線両端を結ぶ直線を純紫軌跡と呼びます。人が視覚できるすべての色は、この曲線と直線で囲まれた領域の座標点(色度点)として表現ができます。

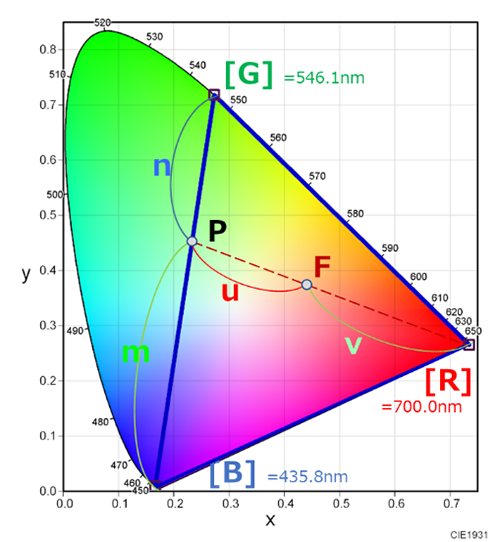

また、xy色度図上において2つの色を加法混色した色は、2つの色の色度点を結んだ直線を混合比で「内分」した色度点として求めることができます。図5に示すように、2つの色[G]と[B]を混合比m:nで加法混色した結果(色)は、 [G]と[B]の色度点を結んだ直線をm:nで「内分」した色度点Pとなります。同様に、[R]と色度点Pの色をu:vで加法混色した色は図に示すように色度点Fとして求めることができます。

このことから、三原色[R]、[G]、[B]を加法混色して再現できる色は、三原色[R]、[G]、[B]を頂点とした三角形の内側(辺上を含む)の範囲になることがわかります。

図5 xy色度図

図5 xy色度図

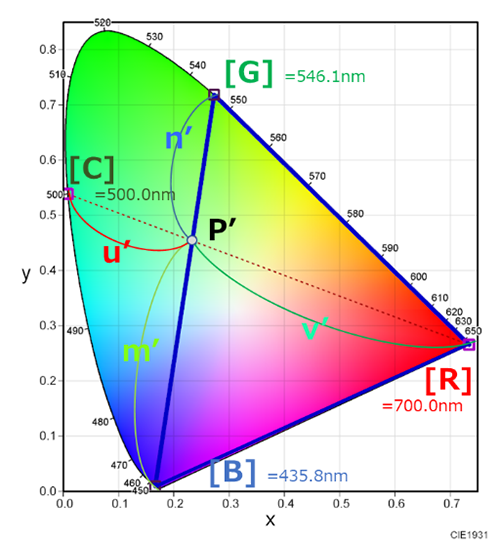

ちなみに、負の混合比を求めた等色実験(図4)をxy色度図上で表すと図6の様になります。図6では、試験光[C]に[R]の光を混合比v':u'で加法混色することで、[G]と[B]を混合比m':n'の加法混色した結果の色度点P'で等色したことを表しています。即ち、三角形の外側はRGB等色関数で負の混合比となる領域を意味しています。

図6 負の混合比

図6 負の混合比

さて、xy色度図の馬蹄形の曲線部(単色光軌跡またはスペクトル軌跡)は外側に膨らんだ形をしていますので、光の三原色[R]、[G]、[B]をどの様に選んでも、必ず三角形に含まれない色の領域が出てしまいます。

つまり、「光の三原色で(可視域の)すべての光の色は表現できない」。表現を変えれば、「光の三原色で様々な(殆どの)光の色が表現できる」と言うのが適切でしょう。

BT.709 BT.2020の色域

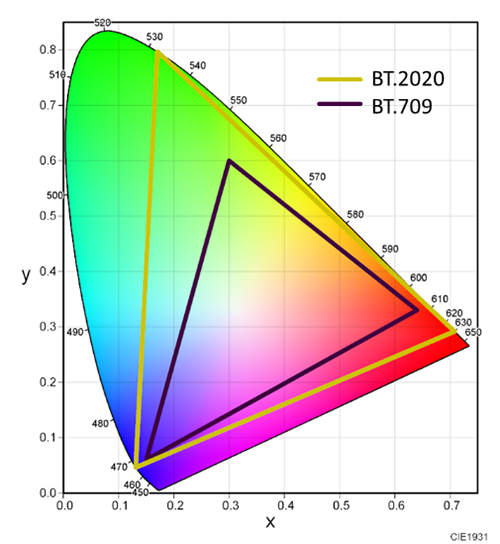

最後に、テレビジョン規格のBT.709、BT.2020の色の表現範囲をxy色度図に示します。(図7)

4Kテレビジョンでは現在のHDTVと比較して色の表現範囲が大きく広がっているのがわかります。厳密には表現できない色も残っていますが、自然界の色の99%は再現できるとしています。今後は、より自然で忠実な色が再現できるようになり、「実物の色とディスプレイの画像の色が異なる」と感じることは少なくなっていくでしょう。

図7 テレビジョンの色域