放送

2023.03.06

超高精細映像を用いた広域映像配信実証実験 〜リアルなネットワーク構成とセキュリティ試験を加味した IPリモート制作実験に参加〜

池上通信機株式会社は、2023年2月5日から2月10日に開催された、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、NICT)様主催の「超高精細映像を用いた広域映像配信実証実験」に参加しました。

当社は2016年以来、毎年2月に行われているNICT様主催の一連の実証実験において、8Kカメラシステム「SHK-810」による8K超高精細映像の配信実験に参加してまいりました。2020年からはSMPTE ST 2110、ST 2059-2 (PTP)、NMOS*規格に基づく放送IPシステムリモートプロダクション実験にも参加しております。

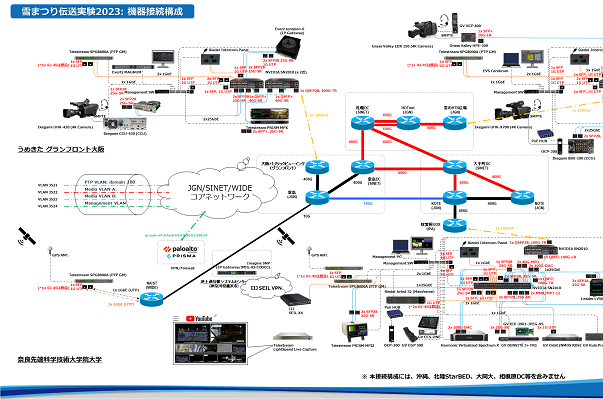

今回のIPリモートプロダクションでは、4Kカメラシステム「UHK-430」、「UHK-X700」による4K非圧縮IP伝送および、当社取り扱いのHarmonic社製 Virtualized Spectrum X 4K/IP収録・送出サーバーによる自動収録/送出を行いました。

さっぽろ雪まつり会場(札幌市)・グランフロント大阪(大阪市)を中継先にみたて、それぞれで撮影した4K映像を、秋葉原UDX(千代田区)に集約してスイッチング、YouTubeライブでの配信を行いました。また、当社システムセンター(神奈川県藤沢市)と秋葉原拠点間ではJPEG-XSでの圧縮伝送を行い、汎用的な回線を使用した映像制作を実施しました。

今回のIPリモートプロダクション実験におけるポイントは以下3点となります。

ポイント①:レイヤー3のネットワーク構成

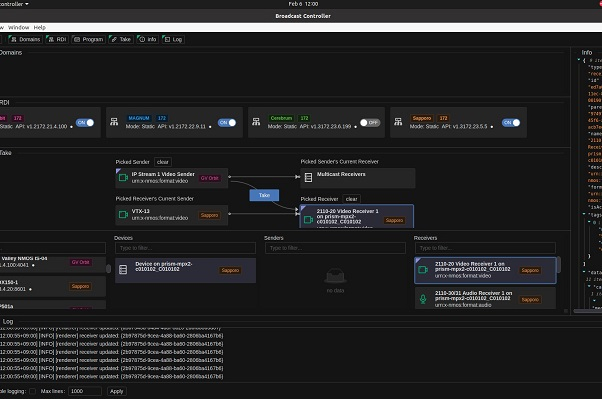

NMOS運用における映像のスイッチングや割付、各拠点の4Kカメラへの設定適用など、制御信号のルーティングにレイヤー3の仮想化技術であるVRF (Virtual Routing and Forwarding) と呼ばれるネットワーク上の仮想化技術の仕組みを取り入れ、より実運用に即したレイヤー3のネットワーク構成を採用しました。

前回、前々回の実証実験では、超高速・高帯域のマルチキャスト・メディアストリームはVRFの仕組みを用いて予期せぬ帯域の輻輳を防ぐ工夫をしておりました。さらに今回はVRFを制御空間にも適用し、広域の大規模ネットワークを利用しつつ、放送局のお客様などによりリアリティを感じていただけるネットワーク構成での運用が可能であることを証明できました。

ポイント②: NMOSのリソース共有

レイヤー3のNMOS運用を実現するため、日本放送協会(以下、NHK)様放送技術研究所開発のNMOSリソース共有の仕組みを、NHK様の放送センター(渋谷区)に設置し、世界で初めて広域接続に適用しました。

現在のNMOSの仕組みでは、レイヤー2の構成を基本としなければならないため、RDS (Registry and Discovery Service)と呼ばれるNMOSサーバー同士でのリソース共有が困難でした。しかし今回は、大阪、東京、札幌の各拠点にそれぞれNMOSサーバーを配しながら、NHK様の放送センターよりVRFのレイヤー3による制御で大阪、東京、札幌のメディアリソースを自由に選択しルーティングできることを世界で初めて実証しました。

ポイント③: リアルなネットワーク構成とセキュリティ試験

今回は、IPA (独立行政法人情報処理推進機構) 様とより緊密に連携し、OSPF、PIM、IGMP Snooping等の汎用的プロトコルの実装、それらをEVPN over SR-MPLS 網上でどのように運用するか、また、NMOSの実装を考慮し、潜在的な脆弱性を確かめるセキュリティ試験も併せて実施しました。

EVPN over SR-MPLS は「トンネル技術」を利用したネットワーク仮想化の応用例です。EVPNは経路情報としてラベルを管理するのみで、論理I/Fを持たないことによる負荷の軽減が期待され、また、Segment Routing (SR) は、RFC8402で標準化された次世代の経路制御技術です。放送設備のクラウド化など、将来への大きな可能性を有するアプローチですが、ここに機器同士の相互接続互換を担保するベンダーニュートラルな汎用的プロトコルの実装を基本とする、現在の放送設備のIP化のアプローチを組合せ、潜在的な問題点を抽出する試みを実施し、貴重な成果を得ることができました。

また、今回特に注力したNMOSという標準規格へのアプローチに対し、セキュリティーホールを実際に洗い出す試験を合わせて実施し、3月の成果発表会で放送機器ベンダーにもその知見が共有される予定です。

今回の実験で、IPインカムの効用も踏まえ、大阪、東京、札幌の3拠点がまるで同じスタジオで運用されているかのようなコミュニケーション、映像制作が可能であることを実証できました。その上で、伝送手段がSDIからIPへ変化することで避けられないのが、サイバーセキュリティの脅威です。ST 2110とNMOSをはじめ、オープンな規格がベンダーニュートラルな世界を実現するということは、「放送」に世界中からコネクトできる=サイバー攻撃の対象になりうるということも同時に意味します。

しかし逆説的ですが、それは、これまでは閉じた世界にのみ存在していた放送技術が、IP化をきっかけに様々な分野へ門戸をひらき、融合し始めていることに他なりません。走査線単位での遅延も許さずにこだわり抜いて守ってきたSDIの放送技術は、IPになってもPTP (Precision Time Protocol)による同期結合や放送のためのネットワーク設計といったかたちで受け継がれていきます。

池上通信機は、これまで培ってきた技術や信頼を大切にしながらも、より自由と創造性に満ちた映像制作を実現するソリューションを目指し、お客様とともに新たな価値を創出すべく、今後も業界全体の発展に注力してまいります。

*NMOS:Networked Media Open Specificationの略で、ネットワーク上のリソースの発見、接続、管理に対する相互運用可能なアプローチを提供するための規格のこと。

※実験の背景や成果につきましては、下記NICT様発表のプレスリリースをご参照ください。

https://testbed.nict.go.jp/event_new/yukimatsuri2023.html