メディカル

2023.09.22

安藤眼科医院様 - 小田原クリニック

神奈川県西地域の眼科医療を支える現場で

映像管理の効率化・技術向上に貢献

安藤眼科医院は3つのクリニックを持ち、神奈川県西地域(西湘)の眼科医療を担っています。今回、東海道本線小田原駅から車で15分ほどの場所にある安藤眼科医院の小田原クリニックへ伺いました。敷地に入ると建物の奥には、堂々とそびえる富士山を眺むことができます。

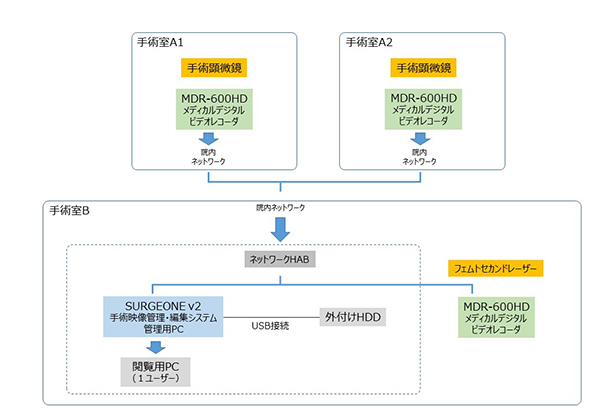

手術に定評のある安藤眼科医院は、神奈川県の西、15キロ四方ほどの人口約20~30万人のエリアを診療圏とし、通常大学病院が行う二次・三次医療を担っています。2つの手術室を持ち、白内障やICLなどの内眼手術実績が年間2600件を超える安藤眼科医院の安藤院長と木村手術室長に、2022年9月に導入いただきましたメディカルデジタルビデオレコーダー「MDR-600HD」と手術映像管理・編集システム「SURGEONE v2」について伺いました。

2022年に改修工事を行った2階について

当院は、COVID-19を境に入院手術を廃止し、すべての手術が日帰り手術になりました。しかし、当院2階は入院用に設計されていたので日帰り手術の患者さんにとっては動きにくい導線になっていました。そこで、2022年10月に2階の改装工事を行いました。初めて来た日帰り手術の患者さんが一度も迷わず、快適に、合理的に、そして間違いが起きないような建物を実現しました。そして、改装と同時に手術に関する情報処理も合理化を図りました。

導入の背景

これまでは手術映像の保存に、家庭用の録画機器を使用しており、カメラからの配線がアナログのため最新の録画機器にはアダプターで変換して繋げていました。実際の運用では、記録から保管までの作業に手間がかかり大変でした。一度手術映像をハードディスクに録画して、容量がいっぱいになったらDVDに焼きます。そして手術動画を見返したい時には、患者さんのIDと名前を台帳から探し、DVDの何件目に載っているか確認して取り出して再生していました。年間2600件ほどの手術を行う当院では、DVDを入れる台帳のファイルが1年で2冊ずつ増えておりました。白内障の手術がメインなので、手術の録画時間は10分程度、容量としてはそれほど圧迫するほどではないかもしれませんが、まとめるとファイルがいっぱいになります。また、以前使用していた家庭用レコーダーは調子が悪くなると修理ができないこともあり、リユース品に入れ替える必要がありました。

映像保管に係る作業の負担軽減のため、今回、手術映像管理・編集システムとレコーダーの導入を決めました。

(右写真:木村手術室長)

選定理由

アナログにも対応しているのが一番良かったところです。カメラ含めシステム全体をデジタルに変えるのであれば色々な選択肢もありましたが、今当院で必要としていた、録画システムを古い家庭用ものから変えるとなると、この製品がベストでした。今後、ハイビジョンに更新した際にも流用可能なところも良かったです。

加えて、当院映像録画システムの映像記録3式が、個別管理から一箇所での集中管理ができることと、院内ネットワーク範囲での手術映像管理・編集システムが利用できること。その2つの大きな条件を満たしたのが今回導入したSURGEONE v2でした。検討段階では、その他に欲しい機能も考えましたが、実際の運用状況を考えると今回は必要ないと考えました。本当に欲しい機能に当てはまったのがSURGEONE v2でした。当院は並列で手術を行なっているので、理論上全く同じ時間に各部屋で手術が始まったとしても、サーバーでは別々のものとして認識して保存されるので、当院の手術環境に合っている製品です。また、今回モニター4台も導入しました。これまではブラウン管モニターを使っており映りが悪かったのですが、この機会に液晶モニターに変えました。

導入後の効果

一番の効果は、検索して見たいものがすぐ見れる状態となったことで動画管理・検索の手間がなくなったことです。今までは、手術日・手術室・その日の何件目の手術かを確認する必要がありましたが、今は患者個別のIDだけでその患者さんの動画が出てきます。スムーズに過去の映像が検索できます。

医師側からのメリットとしては、終わった後の動画を見直すのが非常に楽になったことです。そのおかげで導入前と比べて、手術映像を見返す頻度が明らかに増えました。上手く終わっている手術でも、理想的には術中に起きていることの全てを医師側の中で把握してフィードバックしたいという思いがあります。今は医師がすぐに動画を見て、手術に対してフィードバックできる。容易にフィードバックできるということは、医師の腕前が上がることにも直結し、手術の精度が良くなっていく期待がもてます。

(写真左:手術室A2、左下:MDR-600HD、右上:液晶モニター)

ご使用方法

手術室で患者さんは、入室と準備、手術、退室、の順序で動きます。入室時に、まず患者さんのカルテについている個人を表わすID のバーコードを読み取ります。手術本体は、医師が「開始」を宣言してから「終了」を宣言するまでの間です。手術本体が終了したらスタッフが患者さんと手術道具を撤収します。動画が記録されるのは、開始宣言から終了宣言までの手術本体の顕微鏡画像で、入室時にバーコード入力されたIDに紐づけられています。手術1 単位が大体10 分以内になるので、撮影時間自体は6 分から8 分ぐらいです。2 つの手術室からSURGEONE v2 に記録されます。

(写真右:手術室A2)

ご活用方法

まずは、安全確認のためです。手術の手技や術中に起きた出来事に対して、いいものがあったならば、その動画をひょいと取り出して見直すことができます。週一から月一程度で映像を見返しています。今までは数日経ってやっと見直せていたものが、その場で見直せるので、執刀した医師が「あの白内障手術の時、水晶体が通常より硬かった」などと、手の感触として覚えている間に動画をパッと見られるので、「ああなるほど、だからこっちに繊維があったんだ」というように、その場で確認できるというのが最も身近な使い方です。患者さんの安全にも直結しているので、一番有意義な活用方法と考えています。

それから学会とかセミナーの発表としての活用です。手術手技などを学会やセミナーで他の先生方に公表したり、新しいことをやり始めたりした場合には、発表する機会があります。導入して半年なので学会等で発表する機会はまだありませんが、その時は、簡単な動画編集を SURGEONE v2で行い、持ち込むことができると考えています。

また、眼内レンズメーカーへの不具合報告としても動画を共有しています。眼内レンズの不具合があった時に、不具合のあった症例を送ることで、器具精度の検証に活用してもらっています。

(写真左:安藤院長)

送迎車サービス

4台の送迎車「ひとみすっきり号」での送迎サービスを行っており、2022年は月平均で230名以上の方にご利用いただきました。当院の診療圏は、神奈川県の西半分を占めるほどの広さですが、この地域の交通機関は小田原に集中しているため、当院の診療エリア内は公共交通機関が比較的少ない場所となっています。お年を召した患者さんたちは、目の病気になると動けなくなって本当にお困りになっているので、送迎車サービスは喜んでもらっています。

今後の展望

今後は、アナログからデジタルへの更新を考えています。今使っているものと同じアナログカメラはもう手に入りませんから、いずれはデジタルに組み替えたいと考えています。ゆくゆくはケーブルのない無線伝送システムへの期待もあります。

電子カルテともリンクしていきたいですね。保存容量圧迫の懸念があることや、電子カルテとリンクできれば、診察室で患者さんに説明する時に手術映像を呼び出すことができます。メーカー1社だけで実現させることはなかなか難しいとは思いますが、それができれば、もう動画を検索して用意することもなくなりますね。

|

◆理事長 院長 安藤 浩 略歴 |

|

◆手術室長 木村 智嘉 臨床検査技師 |

取材ご協力︓株式会社ジャメックス様

構成図

導入して頂いた製品

|

◆メディカルデジタルビデオレコーダ MDR-600HD

|

◆手術映像管理・編集システム SURGEONE v2

|